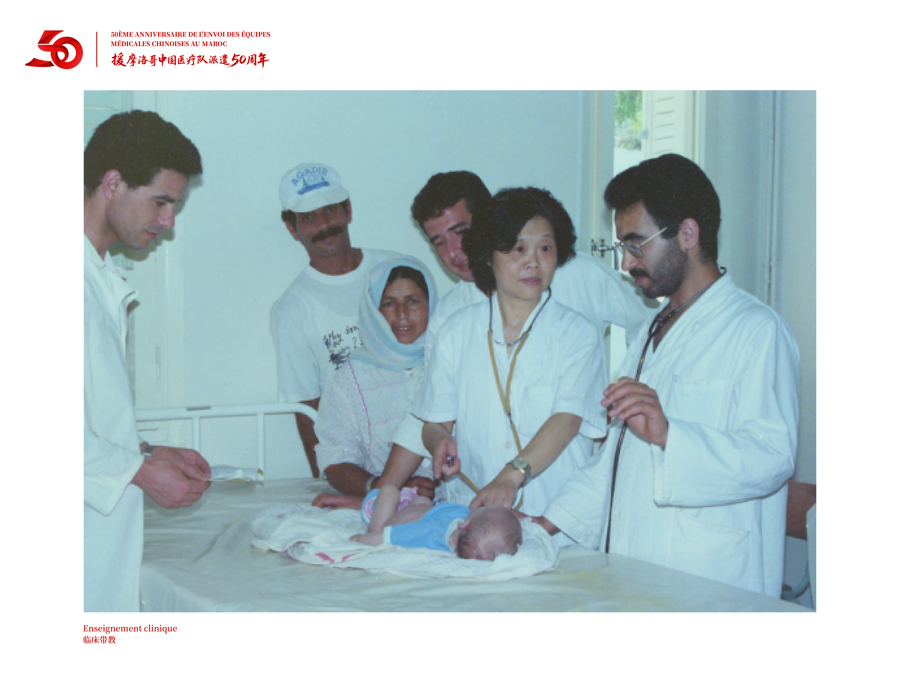

编者按:今年是援摩洛哥中国医疗队派遣五十周年。中摩两国于1958年11月正式建立外交关系。1975年9月,上海组建的第一支中国医疗队进驻塞达特省的哈桑二世医院,由此开启援摩洛哥医疗工作的历史。

50年来,上海已连续向摩洛哥派出197批医疗队、2025人次的医疗队队员。一代又一代上海医生秉承“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神,竭尽全力为当地百姓提供优质医疗服务,并在摩洛哥医学史上创造多项奇迹。

生命无价,仁爱无界。纪念援摩洛哥中国医疗队派遣五十周年,让我们一起聆听援摩队员们的讲述。

在“日落之乡”的援外执医回忆

姚亦群(复旦大学附属眼耳鼻喉科医院,第40批援摩洛哥中国医疗队塔扎分队)

1993年3月23日,在我国援摩洛哥医疗18周年之际,我随第7批“中国赴摩洛哥医疗队”赴往摩洛哥。“摩洛哥”在阿拉伯语里的意思为“日落之乡”“遥远西方”之意,其位于非洲西北端,西邻大西洋。当我踏上摩洛哥的土地,非洲之旅即将拉开序幕,我心中充满了离别的彷徨、对家庭的牵挂,但更多的是作为一名医务工作者能代表祖国外出工作的自豪。

语言不通是每个援非医疗人员的第一个难关,摩洛哥人的主要语言是阿拉伯语与法语。初到之际,上门诊没翻译在场,诊疗有很大的困难,尤其是看到老队员孟樊荣医生用流利的法语与当地护士和病人对话时,我真是心急火燎。这促使我加紧法语学习,每天一大早起来背诵,功夫不负有心人,才过了一周,一些基本的交流可以独立完成,闯过了语言休克期。

我所在的医疗队为塔扎分队,驻扎点在依本努·巴加医院,这是国家公立综合性医院,免费门诊、免费手术,医院没药房,患者需自费院外买药。该院具有一定的医疗条件,但与国内大医院相比仍有很大差距,医护缺乏,眼科没有单独的手术室和病房,都必须借助外科的设施。眼科手术显微镜据说也是不久前由捐赠而添置的,更没有人工晶体和超声乳化机。

我们实行的是24小时值班制,夜里如有急诊得立即去医院处理病人。我和中山医院针灸科、麻醉科的医生同住一个套间,共享一个门铃。当司机按门铃时大家都会被吵醒,如果动作慢些,司机会反复按铃。为了不妨碍其他医生休息,这两年我几乎天天和衣而眠,养成了容易惊醒并迅速起床的习惯。外科、耳鼻喉及泌尿科医生住的套间更有意思,不同次数的响声代表不同的科室,被铃声叫醒后还要辨别是不是自己科的急诊。但医疗队员都从未抱怨,尽心尽力诊疗。

刚到摩不久,我就得了心肌炎,全身乏力。在摩洛哥发病的医疗队员不只我一个,大家相互勉励,都坚持了下来。然而在一次白内障手术中,大部分手术步骤都已完成,正准备缝角膜切口时,我突然感觉胸闷、头晕,然后双眼一黑晕倒在手术台上。此时,助手护士慌忙中只好把同院的周潮明医生叫来,并和当地麻醉师一起给我做了简单的救治。我休息片刻后又重返手术台,虽说切口只需缝3针,但这3针是我边吸氧、边用颤抖的手才完成的。这是我援外执医生涯内印象最深的手术之一。医疗队只有我一名眼科医生,我必须坚持每天的门诊、手术和急诊。

我在摩洛哥的这两年里,眼科最常见的疾病是白内障、翼状胬肉、青光眼、眼外伤等。由于摩洛哥人鼻梁高、骨质硬的解剖特点,针对摩洛哥人慢性泪囊炎病人的泪囊鼻腔吻合术与针对国人的术式有不同,造骨孔比国人要来得困难,于是我与本院耳鼻喉科周潮明医生联合手术,对每个病人进行术中骨孔的设计与测定、术前术后的鼻内窥镜检查,作系统评估。回国后,相关论文于1997年发表在《中国眼耳鼻喉科杂志》上,这对中国援外眼科医生开展相关工作有一定借鉴意义。

闲暇时,我会经常想起远在地球另一边的丈夫、儿子,独在异乡,生活中的点点滴滴会不经意地浮现。不过,当时没电脑,更没微信可随时视频联系,只能用最老的方法——写家书,将思念倾诉于字里行间。

1995年3月29日,当我结束了两年援非之旅,看到机场翘首以盼的丈夫和儿子,泪水霎时朦胧了我的视野。736个日夜换来重逢时的百感交集,我不辱使命,不辱身上这袭白袍。

(徐彬彬 整理)

守护生命的特殊跨国接力

顾宇彤(复旦大学附属中山医院,第133批援摩洛哥中国医疗队荷赛马分队)

2010年5月13日下午,我接到一位上海朋友的紧急求救信息:一名22岁的中国雇员在安哥拉遭遇车祸,颈部受伤后四肢瘫痪,病情危急。安哥拉位于非洲南部,医疗条件有限,且缺乏X线片、CT等第一手资料。我的第一反应是建议将病人转回国内治疗,但朋友告知,安哥拉医生认为患者情况不适合乘机飞行,加之语言沟通障碍,似乎已陷入绝境。

朋友知道我在北非摩洛哥执行援外医疗任务,请求我前往救援,必要时在当地进行急诊手术。这听起来像是“不可能完成的任务”——虽同在非洲,但这是一次跨国医疗行动,需要获得多个上级部门的批准。

当晚7:30,我与队友商量后,向援摩医疗总队报告了情况,并迅速安排好手头的医疗工作。经多方批准、协助,我紧急踏上前往安哥拉的行程。

5月15日11:50,我乘坐葡萄牙航空公司的航班从卡萨布兰卡机场起飞,一个半小时后抵达葡萄牙里斯本机场,随后转乘晚上10:25的航班飞往安哥拉首都罗安达。次日清晨6:00,飞机降落在罗安达国际机场。出机场后,上海公司在安哥拉的合伙人接我直奔患者所在的罗安达军队医院。所幸,患者神志清醒,看到我时,他激动地说:“把您盼来了!”我能体会到一个年轻人在异乡遭遇重创后的无助,尽力鼓励他保持乐观心态。

经病史询问和影像检查,医院确诊患者为“颈6骨折、脱位伴四肢瘫”,需手术治疗。不过,这家医院手术条件有限,当地医生讲葡萄牙语,部分古巴医生讲西班牙语,无法用英语或法语沟通,手术面临诸多困难。

5月17日是星期一,经多方协调,决定将患者转回国内治疗。海南航空公司每周有三个航班从安哥拉飞往中国,全程约20个小时。航空公司对运送颈椎骨折、脱位伴瘫痪的特殊旅客非常谨慎,要求医生及家属签署大量文件,特别是医生必须出具“患者适合乘机飞行”的医疗证明。我在证明中写道:“患者目前适合乘机飞行,但不排除航行途中出现意外。”这一措辞最终获得认可。

5月27日星期四,我一大早就赶到罗安达军队医院。患者情绪不错,可能是即将回国的缘故。看着飞机腾空而起的那刻,我感到肩上的重担也减轻了许多。

5月30日星期天深夜,我回到卡萨布兰卡穆罕默德五世机场,竟有一种特别的亲切感。这次跨国救援是一次医疗任务,也是一次对同胞生命的守护。

作为一名援外医生,无论身处何地,救死扶伤是医者不变的初心。

我为“中国医疗队”自豪

沈东杰(上海交通大学医学院附属瑞金医院卢湾分院,第182批援摩洛哥中国医疗队沙温分队)

2019年2月,我随中国援摩医疗队来到摩洛哥沙温地区,开展为期两年的援外工作。除了圆满完成援外任务,还有一项重要身份:中国驻摩洛哥大使馆领保联络员单位,承担着保护派遣国及其国民的权利和利益的职责。舍夫沙万是摩洛哥5A级景区,是摩洛哥必打卡景点。伴随着“免签”,中国游客来摩洛哥旅游人数迅增,游客患病、水土不服等不时发生。医疗队承担着对中国游客和侨民在摩洛哥的医疗服务,只要他们找到我们中国医疗队,我们一定全力帮助,其间发生了很多感人故事。

2019年4月的一个清晨,我接到急诊电话,大概意思是来了4名中国学生,需要我们中国医生去帮忙。我叫上几个队员冲向急诊,原来是4位在英国留学的女大学生结伴来摩洛哥玩,其中一位起床出现头晕后摔倒,下巴磕破了,血流不止,旅馆老板和同学们把她送了过来。我追问了病史,女大学生起床后出现头晕,其他几个学生也都有不同程度的头晕,好像闻到了煤气味,我们几个医生顿时明白了,是吸入了煤气导致的头晕!我们冷汗直冒,还好没把门窗关死,否则后果不堪设想。

处理完伤口,我们让医院给几位学生吸了氧气,直到头晕明显好转,我们厨师还为她们准备了粥和包子,她们说,这是到摩洛哥后吃到的“最丰盛美食”。

到了12月,沙温进入雨季,夜晚更是寒风刺骨。一个雨夜,凌晨一点多,急促的电话铃声响起,“urgent,urgent……”还没等我从梦中完全清醒,电话那头已是“嘟嘟嘟”的挂断声。来不及思索,我披上厚棉服就冲到急诊。急诊室里密密麻麻挤满人,原来是一名中国游客在睡梦中突感浑身乏力、直冒冷汗,家属和导游不知所措,第一时间就想到这里,因为这里有中国医生。

只见躺在病床上的患者虚弱不堪,但当看到我们走进诊室,我能感觉到她眼中闪现的那丝光芒。我们问起了发病情况、既往史,并快速联系摩洛哥急诊医生给她吸氧,监测心率、血氧……当看到她的生命体征和各项检查结果都正常时,大家悬着的心都放了下来。“没事就好,可能旅途太疲劳……”观察了一整夜后,患者已能步行回酒店。

像这样的故事,还有很多。从2019年2月到摩洛哥沙温地区工作以来,我们医疗队陆续接诊帮助中国游客100余人次,中国务工者30余人次。只要他们找到我们中国医疗队,我们一定给他们提供免费诊治。也很感谢摩洛哥的医护人员,因为只要拿出中国护照,所有的诊疗费、检查费一律全免。我想这就是我们所有在摩洛哥沙温穆罕默德五世医院工作的医生留下的宝贵财富吧,那就是摩洛哥人民的爱戴、中摩两国深深的友谊。

跨越一万公里的锦旗

高堪达(复旦大学附属华山医院,第196批援摩洛哥中国医疗队塞达特分队)

第196批援摩洛哥中国医疗队塞达特分队收到过一面跨越一万多公里、飘扬过海而来锦旗,锦旗上写“至善至美,尽职尽责”八个大字。

故事得从2024年10月说起。卡萨布兰卡一家餐厅的主厨李先生在清洗螃蟹时不慎被夹伤左手食指,他并未在意,简单处理后继续工作。三天后,他的手指明显红肿,疼痛难忍。在当地诊所处理后,李先生的病情不仅没好转,反而向左前臂蔓延,夜间疼痛加剧,还伴有低烧。

心急如焚的他来到卡萨布兰卡一家私立医院,医生的话让他如坠冰窟:感染严重,需要立即住院治疗且费用高昂。更糟的是,可能保不住手指。这对一位靠双手谋生的厨师来说,无疑是晴天霹雳。

绝望之际,李先生通过当地华人朋友联系上了中国援摩医疗总队的翻译毛茜老师。毛老师立即将情况转告给我们医疗队队长、复旦大学附属中山医院骨科医生姜允琦,姜队随即联系了来自华山医院骨科的我。

经检查,李先生被确诊为左手示指感染,化脓性腱鞘炎可能。为防止感染恶化,我赶紧为他进行清创手术。手术成功是第一步,术后护理同样充满挑战。李先生需要每天换药,但往返于卡萨布兰卡和塞塔特间的时间和经济成本让他难以承受。

为此,我帮忙联系了一位在卡萨布兰卡的摩洛哥医生,为李先生开具所需医用耗材和药品处方。在接下来的日子里,我通过远程指导,帮李先生在当地诊所完成换药,并指导他加强手指功能锻炼。近一个月后,李先生的手指感染得到控制,伤口愈合。看着恢复灵活的手指,李先生激动不已,请国内的朋友制作了一面锦旗,专程送到塞达特医疗队,“谢谢高医生保住了我的手指,这对一名厨师来说太重要了!”这面锦旗跨越了12000多公里,这不仅是对我个人的认可,更是对中国援摩医疗队全体医护的肯定。

股票市场配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:配资网股票配资门户公司董事会认为公司应探讨及寻求集资机会

- 下一篇:没有了